De forma cotidiana, nos rodeamos de una multitud de objetos. O tal vez, son los objetos quienes nos rodean. Esto último lo digo porque desde hace ya una temporada me planteo con cierta frecuencia algo que a todas luces parece imposible. ¿Podrían tener los objetos una cierta capacidad de discernir, de sentir, y de tomar algún tipo de decisión, incluso moverse?

Muchas personas me dirán que eso sólo ocurre en las películas de dibujos animados, o en mis queridos filmes de ciencia-ficción, y por eso me lo planteo para la vida real. Es verdad que, en el entorno cinematográfico, son los animales quienes se llevan la palma en esto de semejar comportamientos humanos, pero también tuvieron su oportunidad una cafetera, una esponja, un soldadito de plomo, o un astronauta fortachón tipo Play Mobil. Y cobraron vida y realidad; y se movieron, y hablaron, e incluso tuvieron un nombre. Todo gracias a la magia del cine.

En el presente relato, mi intención es hablar de un determinado tipo de objetos: aquellos que se han convertido en imprescindibles, tanto es así que su ausencia temporal y/o repentina ocasiona un serio problema de relación, conocimiento, actividad, en fin, cualquier aspecto intrínseco a nuestra actual manera de vivir. En estos momentos del Antropoceno, que es como parece que se llama nuestra época, hay muchos objetos de estas características. Pienso en una bombilla, un par de zapatos, un vaso o un Smartphone. Sí, lo sé, se puede vivir sin todas estas cosas. De hecho, hay personas que lo hacen. Pero no es lo más frecuente, aunque, por otra parte, de algunas de ellas no sólo se puede prescindir, sino que se debería intentar evitar su uso.

El objeto al que me voy a referir es a las gafas, término que la opinión académica permite usar tanto en singular como en plural. Así lo haré. Curioso lo de este objeto, que como otros pocos (leotardos, tijeras, prismáticos, etc.), se puede utilizar de ambas formas.

Voy a precisar un poco más. Voy a excluir a las gafas de sol, habitualmente usadas para proteger nuestra visión de las emisiones del astro rey. Forman parte del vestuario vacacional, y le dan un complemento perfecto a una piel morena o a un plumas de The North Face. Por otra parte, ante su extravío o rotura, se pueden adquirir con facilidad en una óptica, en una farmacia, o en cualquier tienda donde vendan a su vez multitud de otras cosas que no tienen nada que ver con ellas. E incluso en la calle.

Me voy a referir a las otras gafas, a aquellas que necesitamos para cosas tan importantes como ver lo que tenemos delante, para disfrutar de ello, o simplemente para no darnos un guantazo con algo o con alguien, o para leer y por tanto, para saber, sufrir e imaginar, o para trabajar delante de un ordenador. Son las que necesitan de una persona profesional para que se ajusten lo más exactamente posible a nuestras cabezas, a nuestras orejas, y, sobre todo, a nuestras necesidades visuales.

Para quien las necesita, las gafas son imprescindibles. Pero ¿las cuida como se merecen sus ojos, su bolsillo, o las mismas gafas? Parece obvio que la necesidad de una capacidad y calidad visual suficiente es algo necesario. Vivir a ciegas, o mal enfocados, en el sentido estricto de la palabra, tiene sus riesgos físicos y mentales. Por otra parte, a semejanza de sus compañeras “de sol” existe una variedad de diseño impresionante, y hay marcas, famosos y famosas que han creado una línea personal como lo pudieran haber hecho para muchas otras cosas. Y, claro, llevar una de esas, cuesta más dinero. Por lo tanto, la salud y la cuenta corriente son buenas razones para custodiar y proteger a este objeto tan útil y necesario.

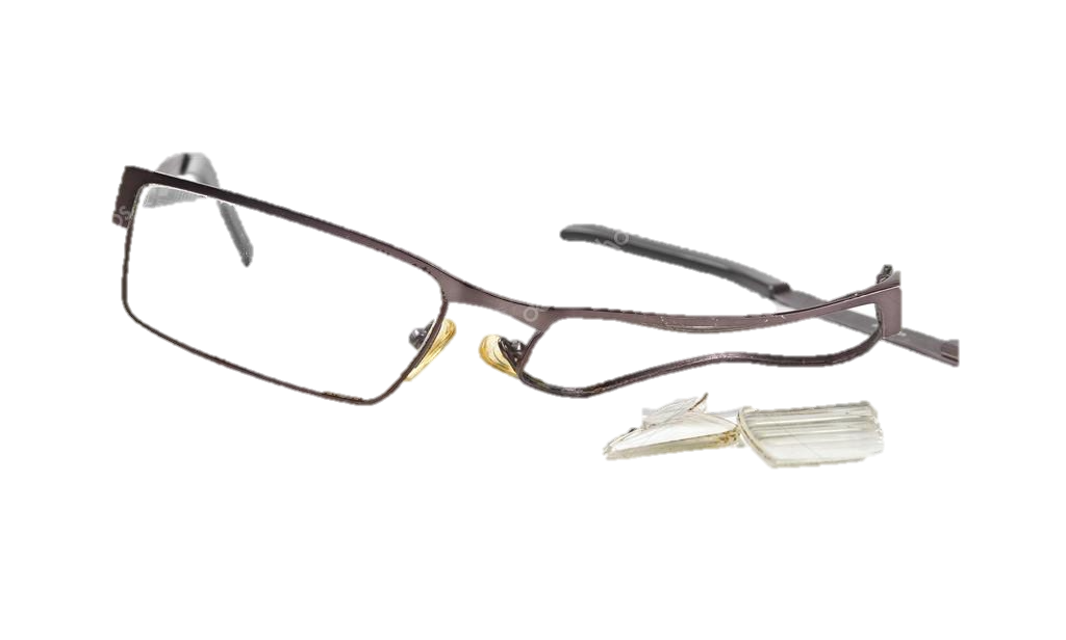

Y por último, ¿merecen nuestras propias gafas un mínimo cuidado? Algún ejemplo: ¿Tu has visto las gafas que llevas? Bueno, casi no verás nada, de tanta porquería que tienen esos cristales. O bien ¿con qué las limpias, con una lija del 15?, porque hay que ver lo rayadísimas que están. Y estos, muy frecuentes ¿Y para qué te regalé esa funda del Real Madrid? ¿para fardar? ¿Qué ha pasado con estas gafas? pues se me cayeron al suelo, y se rompió la montura, ahí donde se articula la patilla. Y para colmo…no me di cuenta y me senté encima de ellas…

Veamos. Pongámonos por un momento en modo PIXAR y sepamos cómo se puede sentir una gafa así de maltratada. Sucia, rayada, descuidada, rota, y para colmo restaurada con un trozo de cinta aislante, blanco para mayor obscenidad estética, para seguir tirando. Harta, agredida, despreciada, e ignorada en los momentos en que no se la necesita, la gafa puede que tome alguna decisión. ¿Porqué no? Tiene todo el derecho del mundo. ¿Qué haríamos las personas en su lugar y circunstancias?

Pensemos en otro ejemplo muy frecuente: ¿dónde he podido dejar las gafas? ¿pero no las dejé al lado del ordenador? Pues bien, esa gafa sucia, rayada, con la cinta aislante, sin el tornillito correspondiente, y abandonada en el fondo de la mochila, por supuesto sin funda, toma finalmente la decisión de esconderse. Sí, como suena. Se toma la justicia por su mano, y decide ocultarse, y quedarse agazapada en algún recóndito rincón, en aquella desusada estantería, detrás de la televisión de la cocina, o en aquel bolso que solo se usa para ocasiones especiales. Es una justa vendetta. ¿Os la podéis imaginar por un instante frotándose las patillas de gusto? ¿Es que no tiene derecho a rebelarse quien es considerada imprescindible?

Al cabo de un tiempo (minutos, horas, días) cuya duración decide el propio objeto, las gafas aparecen a la vista de quien las utiliza. Pero bueno ¿dónde estaban las puñeteras gafas? Encima insultando. ¡Lo que faltaba! Y, claro, las gafas amenazan: ¡ya verás la próxima vez!

¿Y si de vez en cuando pensáramos en esta, digamos, delirante posibilidad, para otros objetos de nuestro entorno?: el libro de mesilla de noche, las llaves de casa, o del coche, o esa planta que si sigue así va a necesitar pronto una UCI vegetal?

Ojo, que, si se ponen de acuerdo, nos pueden meter en un buen lío.